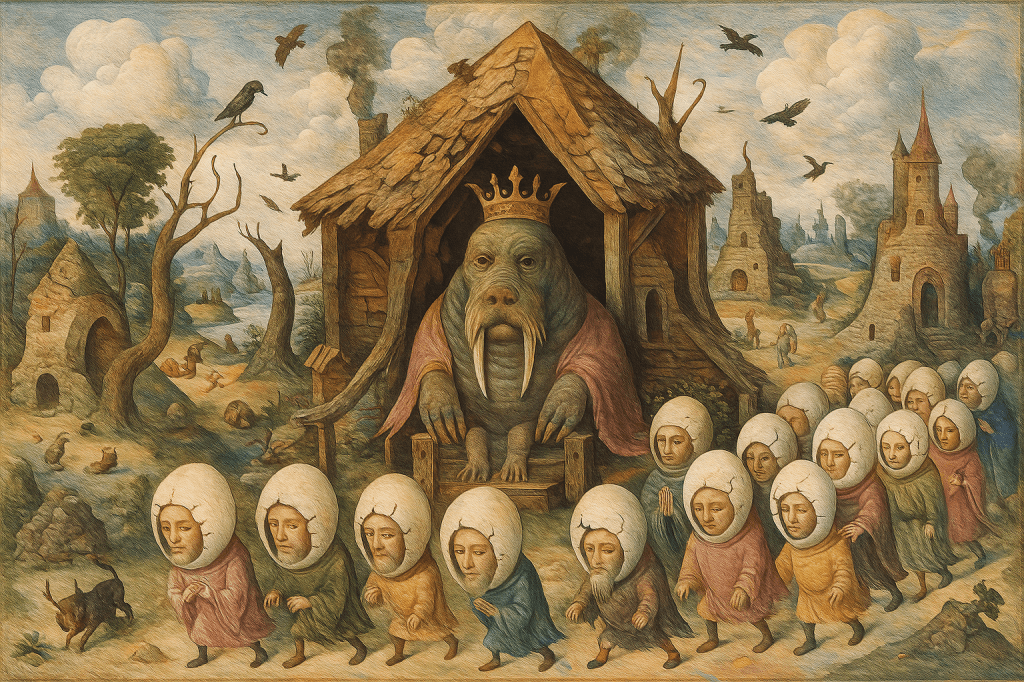

Grotesques for a Walrus

Beatles Art Odyssey présente l’exposition phare de l’automne-hiver 2025

« Entre Bosch et Lennon se déploie un carnaval de monstres fabuleux : un roi morse en majesté, des figures difformes, des corps impossibles. Une expérience hors norme, insolite et saisissante, où l’ancien et le contemporain se rejoignent. »

— Lucille van der Steen, ARS NOVA

Derniers ACCROCHAGES

SEPT COLLECTIONS RYTHMENT CETTE ODYSSEE

À chaque étape, un univers visuel surgit — À chaque transformation du groupe, une esthétique possible — L’art se met à l’écoute du son.

FORGER LE FEU (1940 – 1962)

Tout commence dans les rues de Liverpool.

Une ville portuaire rugueuse, marquée par la guerre, par la pluie, par l’effort.

Ici, les rêves s’écrivent à l’ombre des cheminées, entre un poste de radio grésillant et une guitare bon marché.

C’est là que naissent les voix, les regards, les silences de quatre garçons aux passés très différents.

Rien n’est encore écrit. Mais déjà, la tension monte.

John, Paul, George, puis Ringo.

Lentement, les trajectoires s’alignent.

D’une fête paroissiale à un sous-sol enfumé, les Beatles prennent forme.

Pas encore mythes. Pas encore fabuleux. Mais déjà mus par un instinct rare : celui de l’accord immédiat, du risque partagé.

Puis vient Hambourg.

Les nuits sans sommeil. Les caves allemandes. Les guitares jouées jusqu’au sang.

Là-bas, tout s’accélère. Ils apprennent à tenir debout face à un public ivre, bruyant, sans pitié.

Ils jouent huit heures par nuit. Ils dorment peu. Ils vivent ensemble. Ils se haïssent parfois. Ils s’épaulent toujours.

C’est là que le feu se forge.

Le feu du rythme, du regard complice, de la sueur partagée.

Le feu d’un groupe qui ne fait plus semblant.

À leur retour à Liverpool, ils ne sont plus des adolescents cherchant leur place.

Ils sont devenus un son. Un bloc. Une promesse. Et cette promesse — le monde ne le sait pas encore — va bientôt s’enflammer.

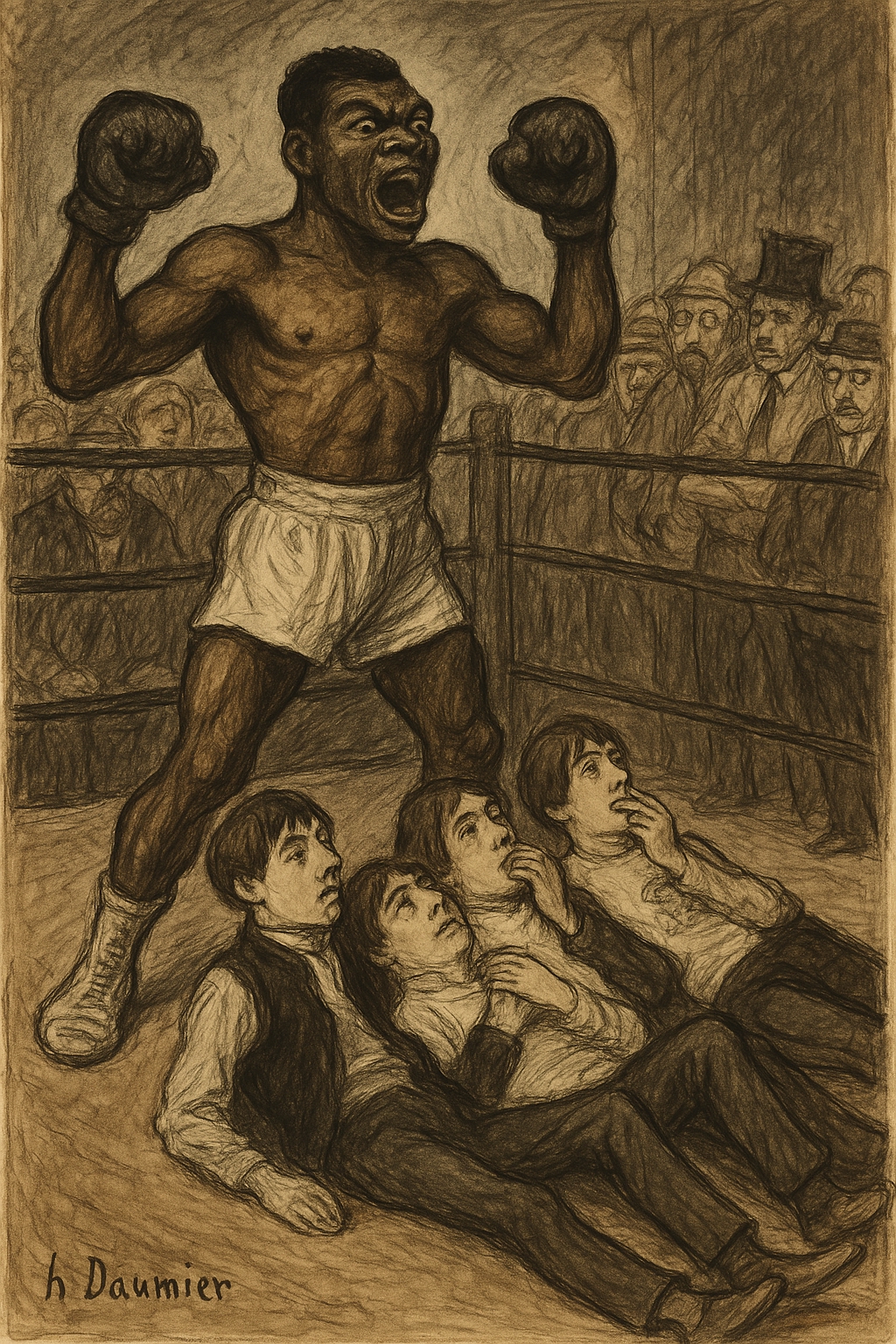

LA VAGUE (1963 – 1965)

L’onde de choc naît à Liverpool, mais c’est à Londres qu’elle explose. Et bientôt à Paris. Puis à New York. En quelques mois, quatre visages deviennent des emblèmes. Leurs noms s’impriment sur les murs, dans les journaux, sur les lèvres de millions d’adolescents. Le monde vacille. On n’a jamais vu ça.

La Beatlemania n’est pas une simple euphorie musicale. C’est un phénomène sismique. Une rupture dans l’ordre établi. Les cheveux sont trop longs. Les rires trop libres. Les refrains trop simples. Et pourtant, dans cette simplicité, tout est révolution.

Ils jouent avec le sourire, avec une énergie presque naïve. Mais derrière, il y a une précision redoutable, une discipline de groupe, un instinct collectif fulgurant.

Les salles de concert deviennent des arènes. Les cris couvrent les amplis. Les photos les montrent courant d’une voiture à une autre, assiégés, transportés, souvent dépassés. Ils sont à la fois acteurs et spectateurs de leur propre ascension.

C’est l’époque des costards identiques, des chorégraphies discrètes, des interviews pleines d’ironie. L’époque où l’on vend des disques comme on vend des révolutions douces. ls ne le savent pas encore, mais ils sont en train de réinventer la célébrité, la pop culture, le lien entre l’image et le son.

La vague les emporte. Elle emporte aussi toute une génération avec eux. Une génération qui ne veut plus marcher droit, mais danser.

REINVENTION (1966)

L’uniforme est tombé. Les sourires se sont faits plus discrets. Quelque chose a changé.

Le public continue de crier, mais eux écoutent autre chose : une voix intérieure, un désir nouveau. Le besoin d’explorer. De créer pour soi.

Ils ne veulent plus plaire. Ils veulent surprendre. Et parfois même déranger.

Loin de la scène, dans les studios d’Abbey Road, les Beatles deviennent des alchimistes.

Chaque chanson devient un laboratoire.

Chaque session d’enregistrement, une expérience.

Ils n’imitent plus l’Amérique. Ils inventent l’Angleterre de demain.

Les textes « s’introspectent ». Les harmonies se tordent. Les instruments se multiplient.

On y entend des sitars, des claviers trafiqués, des bruits de fond, des silences lourds de sens.

Ils chantent l’amour, mais aussi l’ennui, la solitude, le doute. Ils chantent des pensées, pas seulement des refrains.

Leurs visages ne sont plus interchangeables. Chacun affirme sa voix, sa personnalité, son style.

Le groupe devient une constellation d’individualités en mouvement, qui se croisent encore avec grâce, mais commencent à tirer dans des directions différentes.

Le monde continue de les suivre, fasciné. Car cette transformation n’est pas une rupture : c’est une mue.

Et dans cette mue, une forme de vérité affleure — plus fragile, plus complexe, plus humaine.

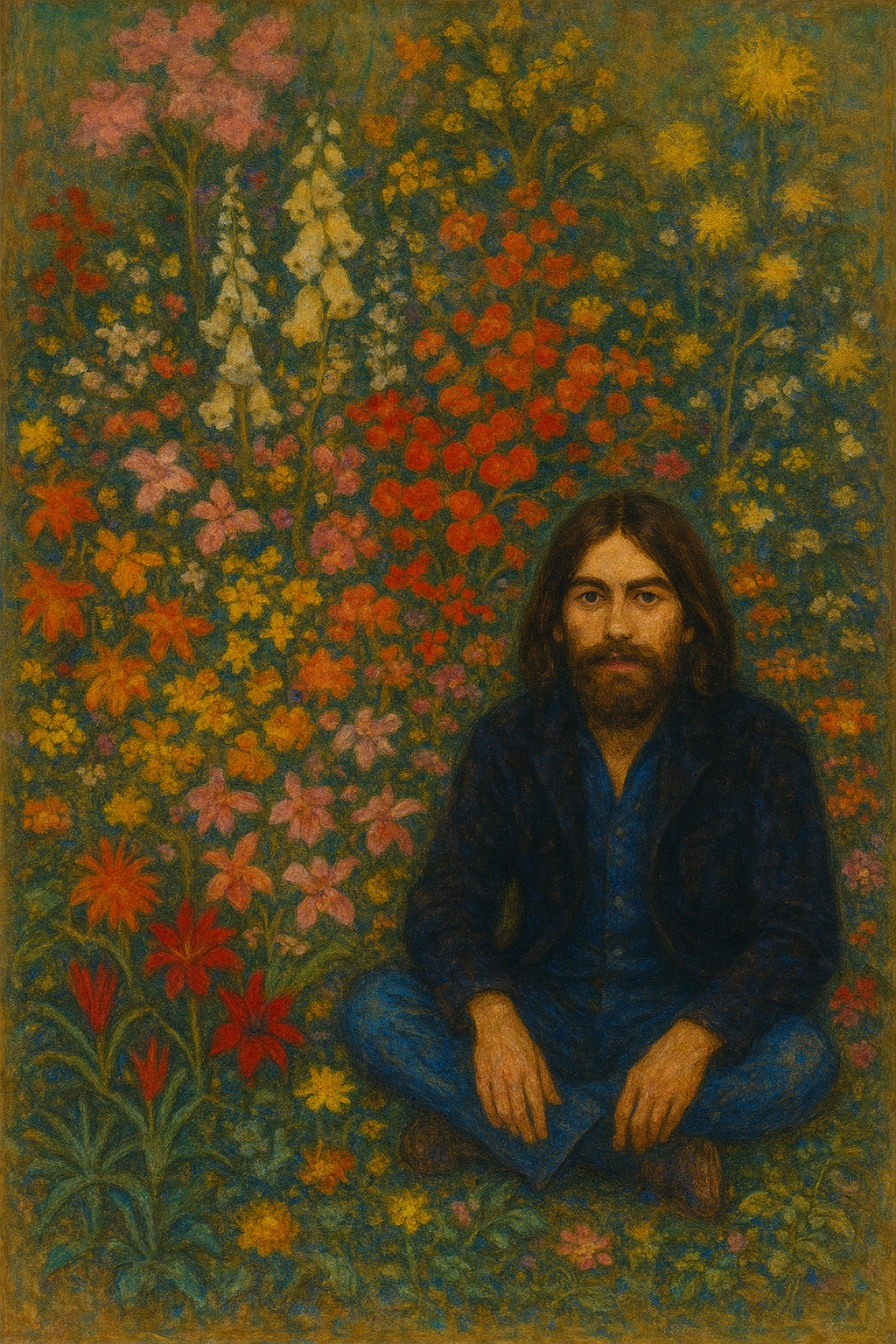

LA REVOLUTION INTERIEURE (1967)

Une fanfare imaginaire. Des costumes militaires aux teintes impossibles. Un album sans visage, mais mille visages en un.

La révolution ne fait pas de bruit d’explosion, ici. Elle chante en harmonie. Elle tourbillonne dans les couleurs, elle s’infiltre dans les interstices de l’âme.

Avec Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, les Beatles s’autorisent tout. Ils deviennent un autre groupe pour mieux redevenir eux-mêmes.

Les frontières entre les genres s’effondrent. Entre la musique populaire et l’avant-garde, entre la chanson et le collage sonore, entre la pop et la peinture mentale.

Les paroles se peuplent de personnages étranges, d’images hallucinées, de souvenirs diffractés. La musique est un terrain de jeu métaphysique, un théâtre invisible où chaque son devient symbole. Ils ne cherchent plus à capturer le monde : ils le transforment. Et pourtant, derrière cette féérie psychédélique, quelque chose se cherche. Une forme de sincérité nouvelle, de spiritualité désorientée. L’art devient langage de l’indicible. L’enfance ressurgit dans les chansons comme un refuge perdu.

Leurs visages aussi changent : les moustaches apparaissent, les regards s’allongent, les expressions se font plus graves — comme s’ils portaient désormais la mémoire de leurs propres mythes. C’est un moment suspendu. Le sommet d’une liberté créative rare. Mais déjà, derrière les guitares fleuries, on devine un frémissement : celui du retour à la réalité, et de la tension qui monte.

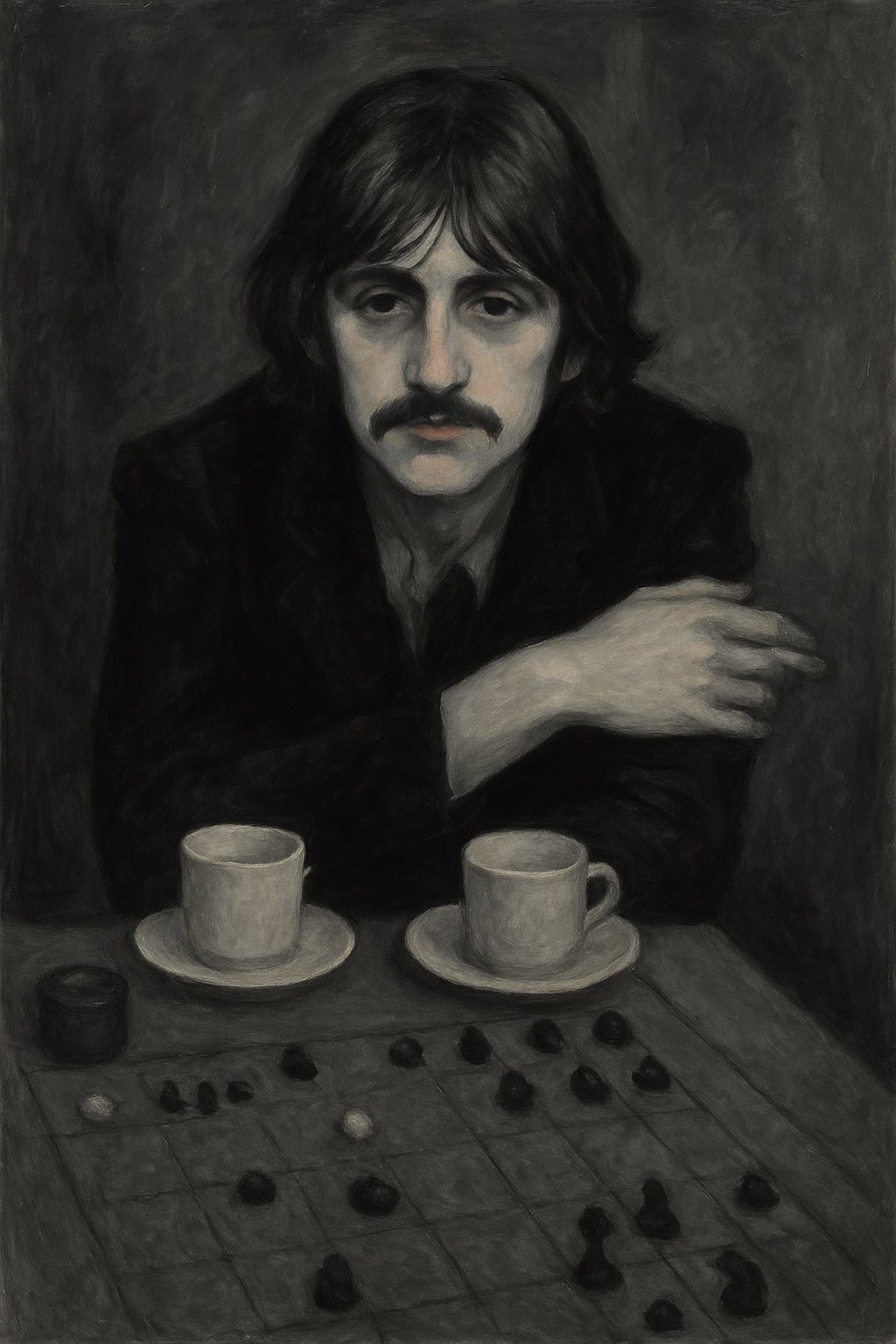

SILENCE ET DISSONANCES (1968)

Après le kaléidoscope, le retrait. Après les cris de l’extérieur, le silence intérieur.

Les Beatles ne sont plus les mêmes — et le groupe non plus. Chacun commence à chercher ailleurs ce qu’il ne trouve plus dans l’autre.

La musique devient un champ de tension, de résonances solitaires, de fragments en friction.

Ils voyagent. En Inde, ils plongent dans la méditation, dans l’illusion d’une paix retrouvée.

Mais même sous les figuiers sacrés, l’agitation demeure. Le monde les rattrape toujours.

Et dans les studios, l’unité se fissure.

Les chansons ne sont plus vraiment des collaborations. Elles sont des îlots personnels, reliés par un nom commun.

L’album blanc en porte la trace : brut, éclaté, contrasté.

Un disque comme un miroir brisé où chacun écrit sa propre histoire.

Certains morceaux sont tendres, d’autres violents, d’autres absurdes. Ensemble, ils forment un autoportrait collectif sans fard.

Les sourires ont cédé la place à la fatigue. Les regards s’évitent parfois. Et pourtant, la magie subsiste, par instants.

Dans une ligne de basse. Dans un accord inattendu. Dans une voix qui s’élève au milieu du chaos.

Car même quand tout semble se désunir, quelque chose résiste.

Une fidélité sourde, une fraternité ancienne, un passé commun qui refuse de se taire.

Mais les silences deviennent plus lourds. Et les dissonances, plus nettes.

LE CREPUSCULE (1969 – 1970)

On les croyait éternels. Mais même les mythes ont des limites.

Les Beatles entrent dans leur dernier acte, non pas dans la chute, mais dans une beauté crépusculaire. Ils savent que la fin approche — et cela donne à leur musique une douceur nouvelle, une gravité discrète. Ils ne jouent presque plus ensemble dans la même pièce. Les studios sont devenus des refuges séparés. Les tensions sont là, palpables. Et pourtant…

Ils enregistrent Let It Be, puis Abbey Road, comme on écrit des lettres d’adieu sans oser les signer.

Tout est plus simple, plus dépouillé, mais aussi plus chargé de sens.

Les paroles parlent de perte, de pardon, d’acceptation.

Les voix, même quand elles se superposent, semblent venir de lieux différents — et se retrouver juste au bord du silence. Le groupe, désormais, est traversé de regards en arrière. On se rappelle, on remercie, on s’excuse parfois sans le dire. Un piano solo. Une phrase murmurée. Une mélodie qu’on laisse filer comme un fil qu’on lâche doucement.

Ils montent sur le toit d’Apple Corps pour une ultime apparition. Le vent souffle. Les sourires reviennent, fugitifs, presque enfantins.

Un dernier concert sans scène. Sans public au sol. Juste la ville autour, qui écoute sans comprendre que c’est la fin.

Mais ce n’est pas une chute. C’est un atterrissage. Une descente en douceur vers ce que chacun deviendra. Un crépuscule. Oui. Mais un de ceux qui illuminent tout ce qui les précède.

HERITAGE (1970 – aujourd’hui)

Ils se sont tus, mais le monde continue de les entendre.

Leurs voix résonnent à travers les décennies, dans les rues, les casques, les cœurs.

On croit les connaître par cœur, mais ils surprennent encore. On les a tant imités, tant cités, qu’on oublie parfois qu’ils furent d’abord des aventuriers.

Les Beatles n’appartiennent pas à une époque. Ils sont devenus un langage.

Une manière de dire l’amour, le doute, la joie, la perte. Une manière de croire que l’art peut changer quelque chose — même un instant, même une personne.

Leur image, partout, s’est démultipliée : affiches, graffitis, hologrammes, timbres-poste.

Mais derrière l’icône, il reste une vérité plus fragile : celle de quatre garçons qui ont risqué de grandir ensemble. De créer à quatre. De ne pas se perdre, malgré tout.

Et même lorsqu’ils se sont séparés, ils ont laissé derrière eux une œuvre dont l’âme commune persiste.

Chaque génération les redécouvre à sa manière.

Dans une chambre d’adolescent. Sur une scène de festival. Dans un vieux vinyle retrouvé.

Leurs chansons s’adaptent, changent de peau, mais leur cœur bat toujours au même endroit.

BEATLES ART ODYSSEY s’achève ici — mais leur odyssée, elle, continue.

Dans les musiques à venir.

Dans les regards inspirés.

Dans les silences que l’on écoute autrement, depuis qu’eux y ont mis des mots.